対馬(つしま)丸:太平洋戦争当時、沖縄から九州へ出航した学童疎開船。1944(昭和19)年7月にサイパン島が陥落(占領)されたことから、次は沖縄が戦地になるとの予測で子どもや年配者の疎開を開始。

対馬丸には、沖縄全域から集まった子どもたち(0歳児もいた)やつきそいの大人たち1,788人(船員含む)が乗船。 1944(昭和19)年8月21日に出航。翌日夜10時頃、対馬丸出航の無線を傍受したアメリカ軍の魚雷攻撃により沈没。わずか11分後に船体は沈んでしまったという。

※詳細なデータが残されていないため数字は概算とのこと。

生き残ったのは約300名。

1,500人弱の子どもや大人たちは海に沈んだ。

乗船当日、この船ではちょっと心配だとして子どもを乗せなかった家族もいれば、いやがる子どもを乗せたという家族もいたのだそう。記念館には、今も同時に出航した別の疎開船に乗船していたという人が訪ねて来られるのだとか。「自分も対馬丸に乗っていたら今生きていなかった。死んでいたかもしれなかった」と話されるそう。

今も海底871mの場所に対馬丸は沈んだまま。

子どもたちの遺骨もそのまま。

対馬丸といえば、子どもたちが乗った船が沈んだ”かわいそうなできごと”のイメージだけが強く、実際の経緯やできごとの流れはあまり知られていないのでは?

筆者の場合、対馬丸=沖縄から出航した疎開船であることすら知らず。沖縄戦の最中のできごとではないこと、また長らくの間「箝口令(かんこうれい)」がしかれて生き延びた人であっても話題にすることができなかった、また生き延びた人であっても亡くなった子どもたちのことを考えると口にできなかったという理由も影響しているのかも。

当事者の多くが豊富な言葉を持つ前の子どもたちだったとはいえ、その史実がひっそりとかくされているような印象を持ちます。

書籍「知らなかった、ぼくらの戦争」アーサー・ビナード編著(小学館)の中に、対馬丸から生きて帰った平良啓子さんという方が登場する。平良さんは対馬丸沈没後、いかだにつかまって海を漂流して助かるのだが、本の中ではたまたま海に浮かんでいたかのような印象があり、その”いかだ”がどこから来たのかが疑問だった。

じつは今回見学して、救命ボートとして3種類の形状の違ういかだが対馬丸に積まれていたことがわかった。ひとつは木の板を打ち付けてつなぎあわせたもの、竹を縄で板状に結びつけたもの、あとひとつは真ん中を四角くくり抜いた木枠のような形状。(対馬丸記念館に実物大のいかだが展示されている)

【2022年7月31日いかだの写真を追加】

平良さんがつかまって避難したいかだは、救命ボートとして対馬丸に積まれていたものだったのだ。船が沈没したときにいかだで避難しなければいけないとは。(注:救命ボート=いかだは当時のデフォルトなのかもですが)これは”ほぼ助からない”ことが前提なのでは? とおもえるようなたよりない設備。

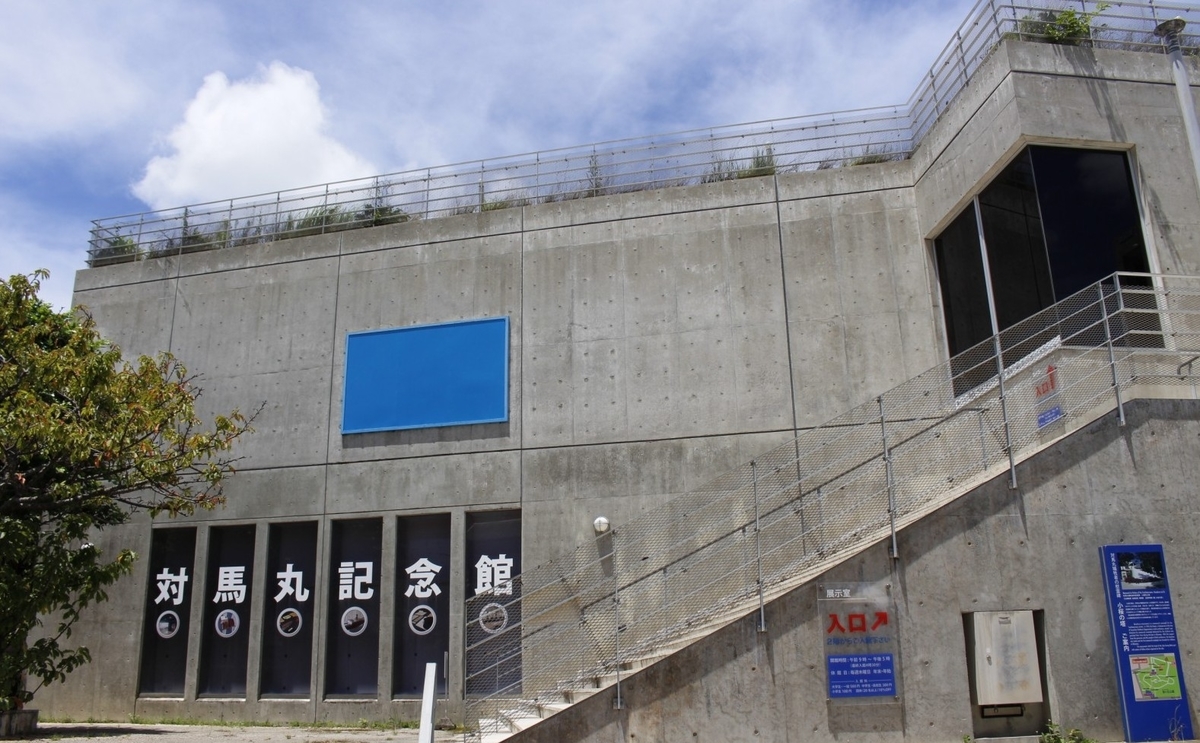

子どもたちは救命胴衣ひとつない状況で、10mの高さから海に飛び込まなければいけなかった。対馬丸記念館は、入り口が2Fにある構造でバリアフリーではない。建物の地上から屋上までの高さは約10m。これは対馬丸の甲板から海までの高さと同じなのだそう。

記念館は波の上ビーチに隣接しているのだけれど、記念館前の標識ポールから波の上ビーチの端までがちょうど対馬丸の船体の長さに相当するとのこと。

子どもたちの多くは、「雪が見られるかもしれない」とまだ見ぬ土地に行くことを楽しみにしていたという。その夢の場所に上陸することもなく、海に沈められてしまうなんて。戦闘能力もなければ武器も持たない子どもだよ? と腑に落ちない気持ちがわきあがります。

この記念館を見学するだけでも、日本軍の「なにが起こっても助けない(=棄民)」という態度がわかるかもしれません。戦争は大きな矛盾だとわかってはいても。対馬丸のようなできごとのどうしようもなさは矛盾ではすませられないし、史実を前に動揺するしかないのです。

機会があれば一度見学して、子どもたちのことを知ってあげてほしいなとおもいます。史実を知るとどうすればいいのかわからなくてモヤモヤするかもしれません。けれども、知って「大変だったんだね」と心の中で声をかけてあげるだけでいいんじゃないのかなとおもいます。

対馬丸記念館 来場8割減 「わたしたちは記念館を絶対つぶしてはならない」 高良理事長投稿、支援広がる https://t.co/MrNWQjYIpQ

— 琉球新報 (@ryukyushimpo) April 14, 2021

【対馬丸記念館】

料金:大人500円、中高校生300円、小学生100円

開館時間:午前9:00~午後5:00(入館は午後4:30まで)

休館日:毎週木曜日・年末年始(年末年始は12月31日〜1月3日)

アクセス:ゆいレール「県庁前駅」から徒歩約15分

住所:沖縄県那覇市若狭1-25-37

電話:098-941-3515

▶観覧に必要な時間は、1時間~1時間半程度。予備知識がない方は、混み具合などによりかならずではありませんが、スタッフの方に最初のエリアのみ説明してもらえる場合があります。

▶展示自体はコンパクトで見やすくなっています。沖縄在住の方は、ぜひ訪ねてみてください。遠方の方は、公式サイトトップページの写真下部「対馬丸事件とは 01.出向前~06.出港後」のバナーの各ページがわかりやすいです。

▶対馬丸記念館周辺エリアを散策しよう

波の上ビーチ

対馬丸記念館がある若狭エリアは、とても気持ちのいい場所です。ぜひでかけてみてください。